大堰川

大堰川(おおいがわ) 2009年12月20日訪問

櫟谷宗像神社を出て、大悲閣を訪問するため大堰川の右岸を上流に向かって歩いて行く。この道は自動車の通行も無く、ほぼ歩行者のための道となっている。櫟谷宗像神社を出て、大悲閣を訪問するため大堰川の右岸を上流に向かって歩いて行く。この道は自動車の通行も無く、ほぼ歩行者のための道となっている。を出て、大悲閣を訪問するため大堰川の右岸を上流に向かって歩いて行く。この道は自動車の通行も無く、ほぼ歩行者のための道となっている。

既に嵐山の町並みで大堰川と秦氏による開発、渡月橋でも大堰川あるいは大井川について、葛野大堰で秦氏の末裔の道昌僧正による大堰の修復と一之井堰と書いてきたので、これ以上大堰川について語ることはないが、大悲閣への途上で見かけた美しい景色を写真に収めることができたので、さらに少し大堰川について書いてみる。嵐山の町並みで大堰川と秦氏による開発、渡月橋でも大堰川あるいは大井川について、葛野大堰で秦氏の末裔の道昌僧正による大堰の修復と一之井堰と書いてきたので、これ以上大堰川について語ることはないが、大悲閣への途上で見かけた美しい景色を写真に収めることができたので、さらに少し大堰川について書いてみる。で大堰川と秦氏による開発、渡月橋でも大堰川あるいは大井川について、葛野大堰で秦氏の末裔の道昌僧正による大堰の修復と一之井堰と書いてきたので、これ以上大堰川について語ることはないが、大悲閣への途上で見かけた美しい景色を写真に収めることができたので、さらに少し大堰川について書いてみる。渡月橋でも大堰川あるいは大井川について、葛野大堰で秦氏の末裔の道昌僧正による大堰の修復と一之井堰と書いてきたので、これ以上大堰川について語ることはないが、大悲閣への途上で見かけた美しい景色を写真に収めることができたので、さらに少し大堰川について書いてみる。でも大堰川あるいは大井川について、葛野大堰で秦氏の末裔の道昌僧正による大堰の修復と一之井堰と書いてきたので、これ以上大堰川について語ることはないが、大悲閣への途上で見かけた美しい景色を写真に収めることができたので、さらに少し大堰川について書いてみる。葛野大堰で秦氏の末裔の道昌僧正による大堰の修復と一之井堰と書いてきたので、これ以上大堰川について語ることはないが、大悲閣への途上で見かけた美しい景色を写真に収めることができたので、さらに少し大堰川について書いてみる。で秦氏の末裔の道昌僧正による大堰の修復と一之井堰と書いてきたので、これ以上大堰川について語ることはないが、大悲閣への途上で見かけた美しい景色を写真に収めることができたので、さらに少し大堰川について書いてみる。

桂川は一級水系の淀川水系に含まれる一級河川のひとつである。淀川水系の本川としては琵琶湖、勢田川、宇治川と新淀川の5つがあり、桂川は木津川、芥川、天野川、旧淀川、神崎川とともに新淀川に含まれている。流路延長107.0km、流域面積1,159.0km2の一級河川である。

水源は京都府京都市左京区広河原と南丹市美山町佐々里の境に位置する佐々里峠。左京区広河原から左京区花脊を南流し、花脊南部で流れを西へと変え京都市右京区京北に入る。京北の常照皇寺から山国神社へと東西に横断、南丹市日吉町の世木ダムと日吉ダムを経由し亀岡盆地へと南流する。船岡、吉富、八木、千代川、並河と亀岡市の中央部を縦断し、亀岡市篠町山本で保津峡に入る。山間を縫いながら東に流れ、嵐山で京都盆地に出る。その後南流し伏見区横大路辺りで鴨川と合流する。さらに橋本―水無瀬で木津川、宇治川と合流し淀川となる。

桂川の水源である佐々里峠は、京都市の中心部からほぼ北に30km離れている。ここから南流する間に大きく曲り、一時は20km近く西に逸れることとなる。そして渡月橋から下鳥羽にかけて再び京都市内に戻ってくる。

山城国風土記や日本後紀では、京都盆地に入ってきた桂川を葛野川と呼んでいる。勿論、鴨川や木津川などと同様、古代の桂川の流路は現在とは大きく異なっている。その後、嵐山周辺および上流域では大堰川あるいは大井川、嵐山下流域以南では桂川、あるいは葛河と称されるようになった。「山城名勝志」(新修 京都叢書 第7巻 山城名勝志 乾(光彩社 1968年刊))の巻十の西河の条では下記のように記している。

西河 古今為家抄云西河とは大ゐ川をいふなり

東川とは白河をいふ也

また同書では葛野川を「西川也」としている。

古来、大堰川は著名な歌枕で多くの歌学書が取り上げてきた。平安時代に入ると、天皇の行幸を始め、上皇や法皇による御幸が度々行われ、貴族の舟遊びが催されてきた。延喜7年(907)9月10日の宇多法皇の御幸には、凡河内躬恒、紀貫之、壬生忠岑等の歌人が供奉している。この3人は藤原公任の三十六歌仙に選ばれた平安時代を代表する和歌の名手である。貫之は「あはれわが君の御代、長月の九日ときのふといひて、残れる菊見給はん」で始まる序文を歌63首に付け、「大堰川行幸和歌序」を奉っている。この序文によって梅津より御船を出して小倉山を通り過ぎ大堰川のほとりまで来たことが分かる。序文を歌63首に付け、「大堰川行幸和歌序」を奉っている。この序文によって梅津より御船を出して小倉山を通り過ぎ大堰川のほとりまで来たことが分かる。を歌63首に付け、「大堰川行幸和歌序」を奉っている。この序文によって梅津より御船を出して小倉山を通り過ぎ大堰川のほとりまで来たことが分かる。 また長保元年(999)9月12日に御堂関白藤原道長の大堰川遊覧が行われている。この遊覧では藤原公任の三舟の才が有名で、「大鏡」巻三 頼忠にその記述が残されている。道長が大堰川に作文(漢詩)の舟、管絃の舟、和歌の舟を出し、それぞれの分野の名人を乗せた。公任は道長から乗る舟を尋ねられ、和歌の舟を選び以下の歌を詠み賞賛されている。「大鏡」巻三 頼忠にその記述が残されている。道長が大堰川に作文(漢詩)の舟、管絃の舟、和歌の舟を出し、それぞれの分野の名人を乗せた。公任は道長から乗る舟を尋ねられ、和歌の舟を選び以下の歌を詠み賞賛されている。にその記述が残されている。道長が大堰川に作文(漢詩)の舟、管絃の舟、和歌の舟を出し、それぞれの分野の名人を乗せた。公任は道長から乗る舟を尋ねられ、和歌の舟を選び以下の歌を詠み賞賛されている。

をぐら山あらしのかぜのさむければ

もみぢのにしききぬ人ぞなき

しかし公任は、漢詩の舟を選んでおけばもっと名声が上がったはずだと悔やんだとされている。道長に舟を選べと言われた時に、すべての分野で認められていると自惚れてしまったと云っている。

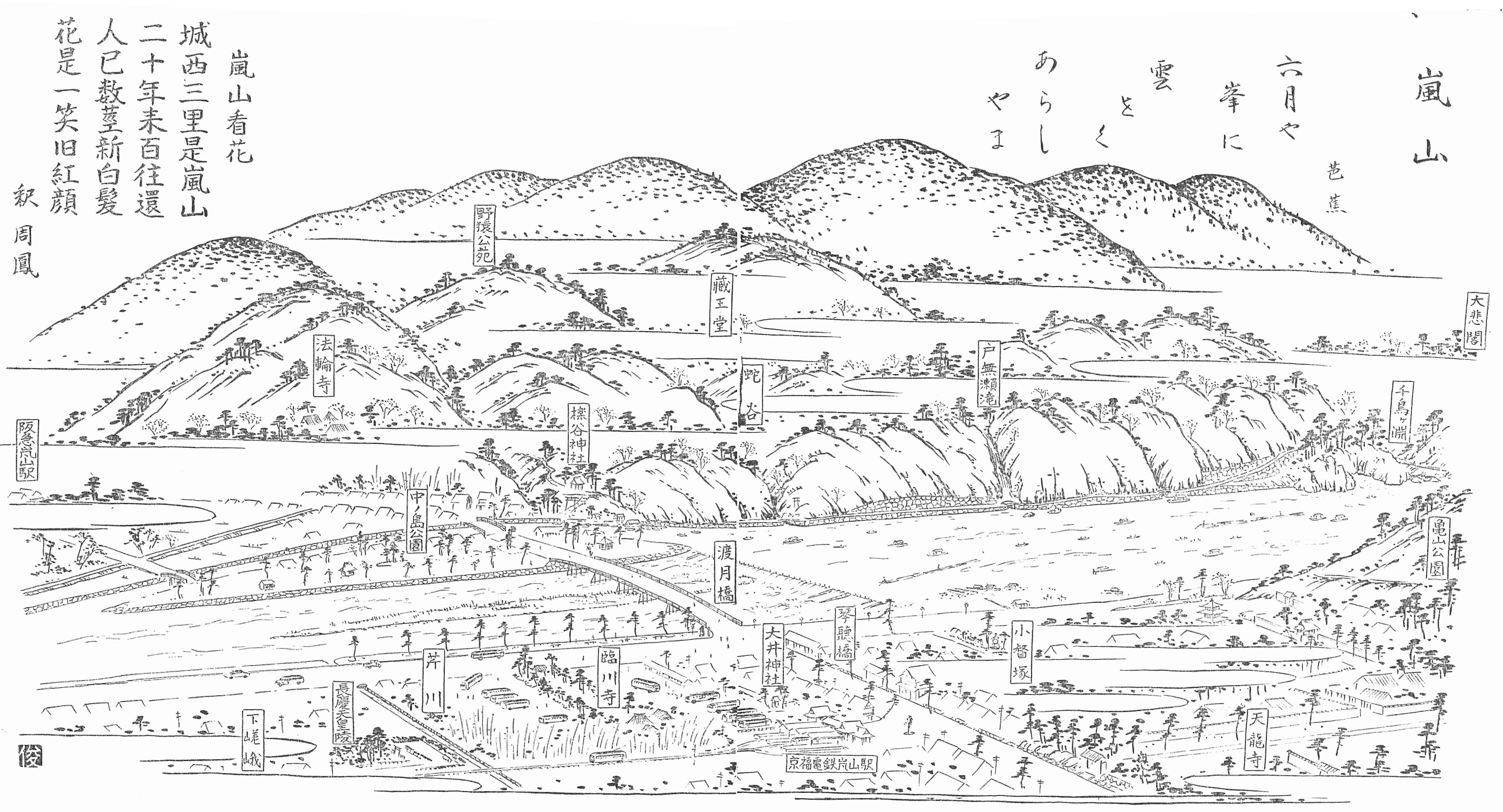

竹村俊則は「新撰京都名所圖會 巻2」(白河書院 1959年刊)で渡月橋から大悲閣に至る間の名所として蛇谷、戸無瀬瀧、千鳥ヶ淵を挙げている。

蛇谷は櫟谷宗像神社から50メートルほど小道を進んだところにある渓谷。樹木が生い茂った中に一筋の水が流れ落ちる。昔、左甚五郎が法輪寺に参籠し虚空蔵菩薩に祈願したところ霊夢を得て、この地で生身の龍を見たと伝えられている。法輪寺に参籠し虚空蔵菩薩に祈願したところ霊夢を得て、この地で生身の龍を見たと伝えられている。に参籠し虚空蔵菩薩に祈願したところ霊夢を得て、この地で生身の龍を見たと伝えられている。

戸無瀬瀧は蛇谷からさらに50メートルほど上流に歩いた山肌にある三段に落ちる滝のことを云う。天龍寺の正西背後にあたり、造営された亀山殿からもこの滝が眺められている。以下の文は「増鏡」第七 おりゐる雲に記されている。天龍寺の正西背後にあたり、造営された亀山殿からもこの滝が眺められている。以下の文は「増鏡」第七 おりゐる雲に記されている。の正西背後にあたり、造営された亀山殿からもこの滝が眺められている。以下の文は「増鏡」第七 おりゐる雲に記されている。「増鏡」第七 おりゐる雲に記されている。に記されている。

又嵯峨の亀山のふもと、大井川の北の岸にあたりて、ゆゆしき院をぞ造らせ給へる。小倉の山の梢、戸無瀬の滝も、さながら御垣の内に見えて、わざとつくろはぬ前栽も、おのづから情けを加へたる所がら、いみじき絵師といふとも、筆及び難し。

都名所図会にも戸難瀬瀧として以下のように記されている。

玉葉 となせより流す錦は大井川筏につめる木葉なりけり 俊成

戸難瀬瀧は櫟谷の西にあり、大井川に落るなり。〔大井川の一名となせ河ともいふ〕

玉葉 となせより流す錦は大井川筏につめる木葉なりけり 俊成

続千 となせ河玉ちる瀬々の月をみて心ぞ秋にうつりはてぬる 定家

戸無瀬について、竹村は最初「新撰京都名所圖會」で大堰川に落ちる滝と説明していたが、後に刊行された「昭和京都名所圖會」では、異説と断りながら大堰川の急流になっている箇所が戸無瀬であると紹介している。そして角倉了以の開削小路に伴い、「亀尾滝」とともにその形跡を失ったとしている。

千鳥ヶ淵は戸難瀬瀧より430メートル先の断崖に望んで深い淵となっているところを云う。往生院に滝口入道を訪ねた横笛は、再会適わなかったのを嘆きこの淵に身を投げたと伝える。都名所図会でも千鳥淵を同様に説明している。千鳥淵を同様に説明している。を同様に説明している。

千鳥淵は小督桜の西弐町ばかりに巌あり。〔これを身投石といふ〕淵は南の岸のもとなり。横笛は瀧口に離れて此所に身を沈し由、盛衰記に見えたり。〔平家物語はこれに違す、前にくはし〕

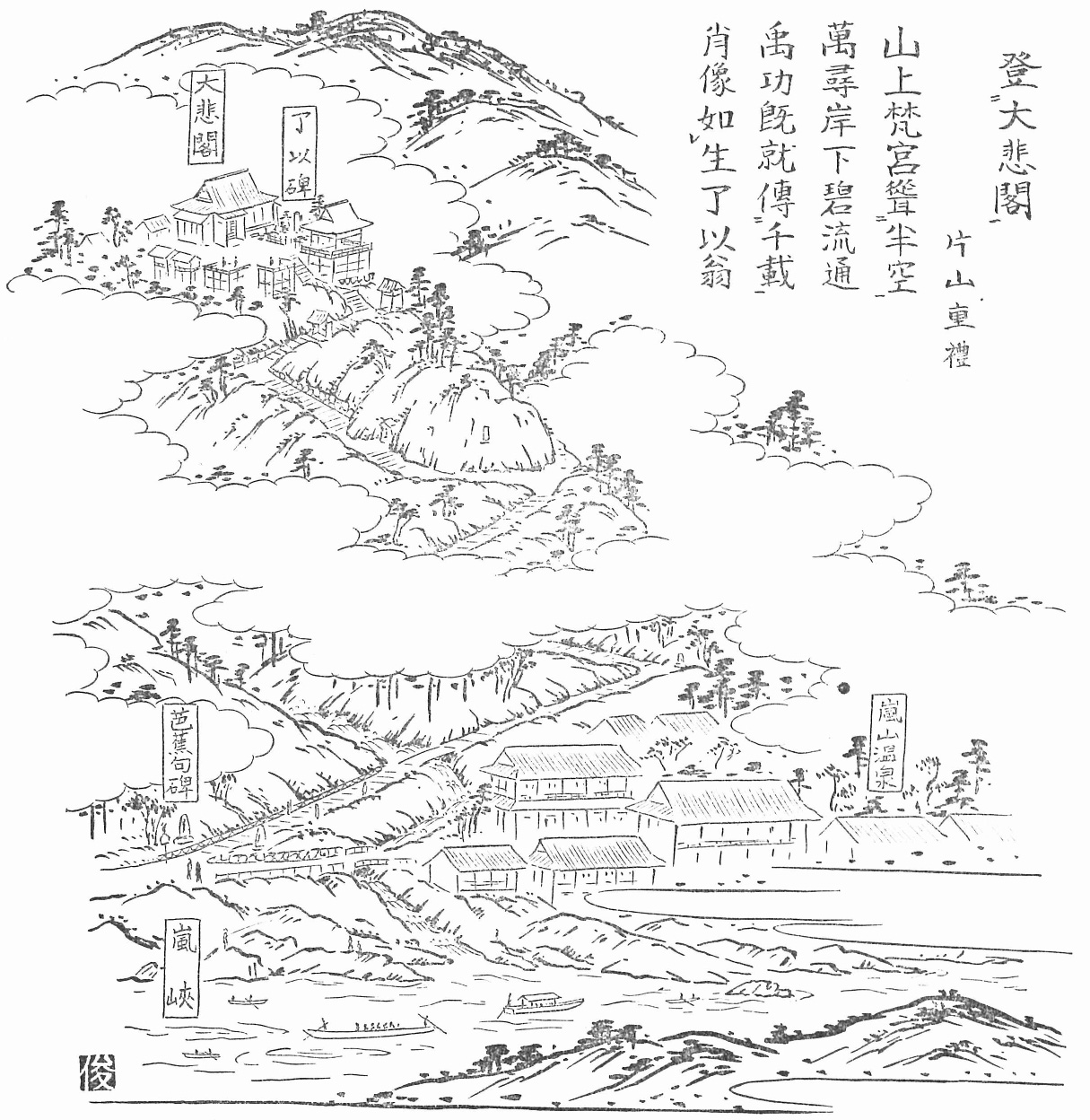

蛇谷、戸無瀬瀧、千鳥ヶ淵の位置関係については、竹村俊則の「新撰京都名所圖會 巻2」に掲載された挿絵が一番よく伝わる。千鳥ヶ淵をそのまま進むと大悲閣の登山口が現れる。この小道はかつて大堰川右岸にあった嵐山温泉へ続いていたが、星野リゾートの「星のや 京都」が建設されてからは、行き止まりに改められたようだ。渡月橋から続く大悲閣道からアクセスはできなくなったため、「星のや 京都」は渡月橋から船で送迎しているようだ。

なお江戸時代初期に大堰川開削を手掛けたのは角倉了以であるが、このことについては大悲閣の項で書くこととする。

この記事へのコメントはありません。