嵯峨鳥居本の町並み その2

嵯峨鳥居本の町並み(さがとりいもとのまちなみ)その2 2008年12月21日訪問

八体地蔵が並ぶ三叉路から嵯峨鳥居本の重要伝統的建造物群保存地区に入る。少しすると坂道の左手に「北條別邸 逍遥遊」の石碑が建つ。以前、高瀬川一之舟入で見かけたものと同じものであるから、恐らく北條誠氏の関わったプロジェクトと思われる。建物は愛宕街道から引いて造られ、エントランスへのアプローチには竹を組んで立ち入りを制限している。恐らく商業や飲食施設ではなく個人住宅なのだろう。このあたりの民家は、上記のように街道に面して比較的広い間口を持ち、瓦屋根の平入りの建物となっている。高瀬川一之舟入で見かけたものと同じものであるから、恐らく北條誠氏の関わったプロジェクトと思われる。建物は愛宕街道から引いて造られ、エントランスへのアプローチには竹を組んで立ち入りを制限している。恐らく商業や飲食施設ではなく個人住宅なのだろう。このあたりの民家は、上記のように街道に面して比較的広い間口を持ち、瓦屋根の平入りの建物となっている。で見かけたものと同じものであるから、恐らく北條誠氏の関わったプロジェクトと思われる。建物は愛宕街道から引いて造られ、エントランスへのアプローチには竹を組んで立ち入りを制限している。恐らく商業や飲食施設ではなく個人住宅なのだろう。このあたりの民家は、上記のように街道に面して比較的広い間口を持ち、瓦屋根の平入りの建物となっている。北條誠氏の関わったプロジェクトと思われる。建物は愛宕街道から引いて造られ、エントランスへのアプローチには竹を組んで立ち入りを制限している。恐らく商業や飲食施設ではなく個人住宅なのだろう。このあたりの民家は、上記のように街道に面して比較的広い間口を持ち、瓦屋根の平入りの建物となっている。の関わったプロジェクトと思われる。建物は愛宕街道から引いて造られ、エントランスへのアプローチには竹を組んで立ち入りを制限している。恐らく商業や飲食施設ではなく個人住宅なのだろう。このあたりの民家は、上記のように街道に面して比較的広い間口を持ち、瓦屋根の平入りの建物となっている。

嵯峨鳥居本の町並みの項で参照した京都市都市計画局のHPでは、嵯峨鳥居本の民家を下記の5つに分類している。嵯峨鳥居本の町並みの項で参照した京都市都市計画局のHPでは、嵯峨鳥居本の民家を下記の5つに分類している。で参照した京都市都市計画局のHPでは、嵯峨鳥居本の民家を下記の5つに分類している。京都市都市計画局のHPでは、嵯峨鳥居本の民家を下記の5つに分類している。では、嵯峨鳥居本の民家を下記の5つに分類している。

1 くずや

2 平屋建町家

3 むしこ造町家

4 中二階建町家

5 二階建町家

1のくずやは、この地域の北側に多く見られる様式であり、三叉路から化野念仏寺までは、2から5の平屋ないし二階建の町家が多く建てられている。住居として使われるものは、壁は漆喰塗または京壁、腰は羽目板鎧張。1階は出格子、平格子及び引込格子戸によって構成され、2階にはむしこ窓が付けられているのが特徴となっている。ただし店舗として使われる場合、1階は腰高障子戸または格子戸及び戸袋によって構成される違いが生じる。2から5は建物階数や2階の壁面位置に違いがあるが、概ね屋根と庇に日本瓦葺を用いた切妻屋根の平入形式。軒裏は垂木及び野地板を見せる構造となっている。

市内の連続性の強い町家とは異なり、それぞれの建物の特徴が町並みに変化を与えている。特に背の高い土蔵が街道沿いに造られ、連続する軒線に破調を与えている。

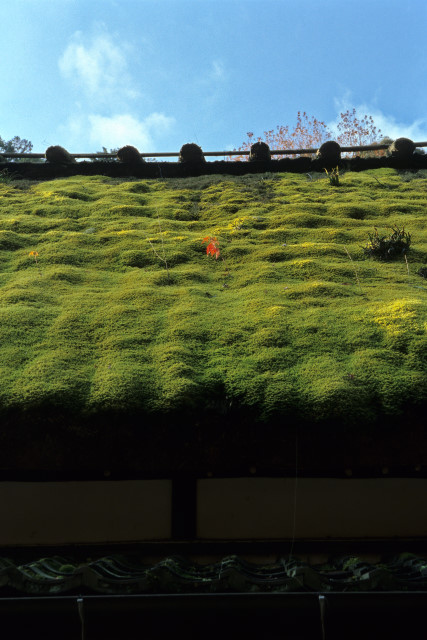

化野念仏寺への入口を越えると、右手に茅葺屋根の建物が建つ。瓦葺から萱葺きに、そして平入りから妻入りに変わり、勾配のきつい妻面が愛宕街道に沿いに現れる。これは土蔵と同じように町並みにアクセントを与える。2階建ての民家が並ぶ地区を過ぎると、正面に嵐山高雄パークウェイの陸橋が見えてくる。清滝と高雄を結ぶ全長10.7キロメートルの有料道路で、愛宕街道の上方を並行する一般道と嵐山・清滝口ゲートを結ぶために、街道が走る谷に橋を渡している。この民営の有料道路は1965年に供用開始されているから、昭和54年(1979)の重要伝統的建造物群保存地区に選定される以前の存在となる。現在では認可されない建造物だろう。

この陸橋の下に明治初期の民家を利用した京都市嵯峨鳥居本町並み保存館がある。今回は訪問しなかったが、昭和初期の愛宕街道の町並みを復元した模型の展示もあるようだ。

陸橋を越えると、道の左側に萱葺き入母屋造りの民家が一列に並び、その奥に愛宕神社の一の鳥居が見える。街道の勾配が少し急になったことで一の鳥居に向かって入母屋の妻面が階段状に並ぶため、景観的には非常に良く出来ている。

「嵯峨鳥居本の町並み その2」 の地図

嵯峨鳥居本の町並み その2 のMarker List

| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |

|---|---|---|---|---|

| 嵯峨鳥居本01 | ||||

| 嵯峨鳥居本02 | ||||

| 嵯峨鳥居本03 | ||||

| 嵯峨鳥居本04 | ||||

| 嵯峨鳥居本05 | ||||

| 嵯峨鳥居本06 | ||||

| 嵯峨鳥居本07 | ||||

| 嵯峨鳥居本08 | ||||

| 嵯峨鳥居本09 | ||||

| 嵯峨鳥居本10 | ||||

| 嵯峨鳥居本11 | ||||

| 嵯峨鳥居本12 | ||||

| 嵯峨鳥居本13 | ||||

| 嵯峨鳥居本14 | ||||

| 嵯峨鳥居本15 | ||||

| 01 | 嵯峨鳥居本 八体地蔵 | 35.0256 | 135.6679 | |

| 02 | 嵯峨鳥居本 北條別邸 逍遥遊 | 35.026 | 135.6673 | |

| 03 | 嵯峨鳥居本 化野念仏寺入口 | 35.0269 | 135.6655 | |

| 04 | 嵯峨鳥居本 くずや | 35.0272 | 135.6648 | |

| 05 | 嵯峨鳥居本 町並み保存館 | 35.0278 | 135.6639 | |

| 06 | 嵯峨鳥居本 陸橋 | 35.0277 | 135.6637 | |

| 07 | 嵯峨鳥居本 つたや | 35.0283 | 135.6626 | |

| 08 | 嵯峨鳥居本 一の鳥居 | 35.0284 | 135.6624 | |

| 09 | 嵯峨鳥居本 平野屋 | 35.0285 | 135.6623 |

この記事へのコメントはありません。